中國式教育及歐洲性教育

隨著近年中國經濟崛起,這幾年歐美都有不少關於中國教育與歐美教育的討論及研究。中國式教育著重紀律與刻勞學習,歐美教育則著重學生自由發展及求學的態度,中國式教育與歐美的分野充分體現文化與意識形態的重大分別。

講故事新趨勢:電影電視同步

電視早已凌駕電影這敘事媒體,無論是在話題性及受歡迎程度來說,電視的重要性早已勝過電影。

怎麼捨得花時間理大陸歌唱節目?

這類歌唱節目通常做假,包括靠剪接等去製造話題,而且更助長那些評審的ego 無限擴大,是不少喜劇喜歡嘲笑諷刺的對像。

香港電視人,漸漸腦袋亦消失了

樹大有枯枝,正如美國亦有傳統保守的Republicans,現今到Donald Trump的崛起,可見一個文明社會中往往總有一班雖然身光頸靚但思想仍然如原始人一樣的人存在。

香港電視人,漸漸腦袋亦消失了

剛過九二八,記得在2014年雨傘佔領時網絡不只有輿論戰場,反對政府的網上平台亦成為貨真價實的戰場,頻頻受到龐大的ddos attack。

移民是出路?香港文化人在海外發展的困局

在九十年代屯門公屋長大的我,以屯門人自居,想都沒想過長大後要搬出屯門,難以想像自己最後會移居挪威,轉眼離港近十年。

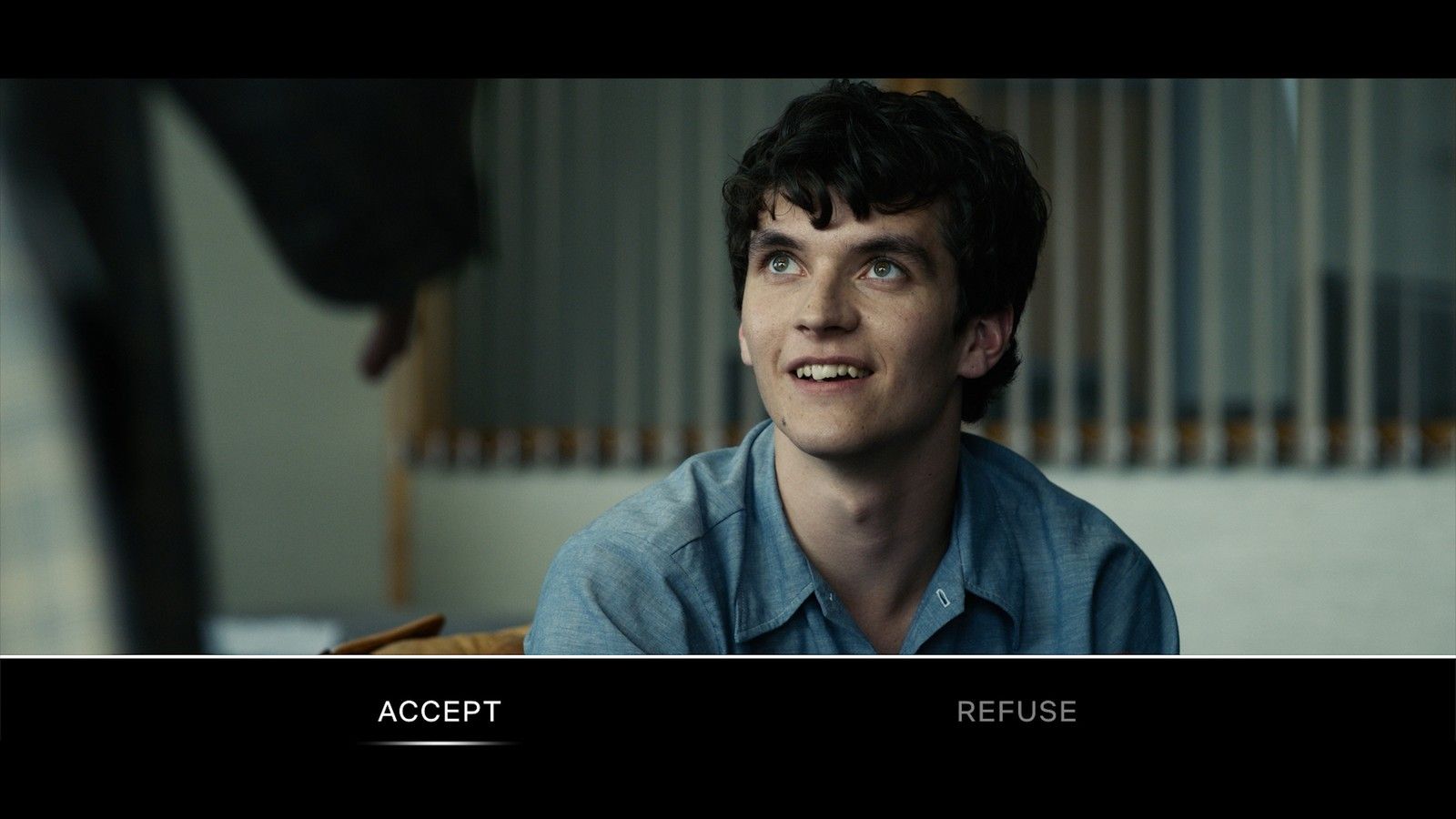

黑鏡玩轉互動敘事電視

被稱上神劇,黑鏡Bandersnatch的互動元素當然與別不同。寫game評出身,熱愛打機的Charlie Brooker索性將此集變為遊戲與電視的混合體。

沒有底線的黑色喜劇

Sally4Ever最令人着迷的地方,是幾個主角基本上是身邊的你和我,只不過是被誇張地戲劇化,成為接近病態卻仍保持真實感的出色喜劇角色。

滿腦色情?原來強迫症

Pure改編自Rose Cartwright的同名回憶錄,女主角Marnie基本上就是Rose,她15歲開始便受無法停下來的性想像困擾。

脫歐鬧劇以外的英式劇集

一如很多經典的英國喜劇人物一樣,半紅不黑的電視、電台主持人Alan Partridge結合了保守、自大及貪慕虛榮的英國人的醜陋特性。

從電視看現實的平行世界重疊

中美作為當代的兩大世界巨頭,有經濟學家及學者用Chimerica一詞來形容這局勢。英國編劇Lucy Kirkwood在2013年便命名她的話劇Chimerica

真人騷參加者之死

Jeremy Kyle Show在英國幾乎等同壞品味,低俗壞心腸,但諷刺地卻是日間家庭觀眾的至愛之一,平均每集有過百萬觀眾,佔同時段整體觀眾23%。

不認命,由罪犯變滿載愛的彩虹

Donald Trump在美國當選,民粹政黨在歐洲選舉中大勝;白人優越論,新納粹,恐同等的人物及團體已成新聞中的熱門人與事。

誓死都要做好人

自瑞典的最新電視劇Gösta亦一樣,有關終極好人——主角Gösta的故事。26歲由首都斯德哥爾摩搬到郊外小鎮的他是個心理醫生,工作是聆聽青年的困難從而輔導。

我唔信!我睇唔到!

BBC最近推出真人騷紀錄片Who Are You Calling Fat?,讓這兩邊敵對意見聚合交流。節目安排9個超重的人在同一屋檐下居住,讓他們能面對面,友善地討論肥胖的問題。

黃昏戀成為電視新主題

編劇Sally Wainwright用自己的母親及女兒的真實經歷作藍本,將黃昏之戀結合她一向專注寫的英國北部地方元素以及LGBTQ主題,創作出這一套英國叫好又叫座的電視劇,獲多項BAFTA提名並贏得2013年最佳劇集。

這年代,還可以信任影像?

The Capture講述軍人Shaun Emery在阿富汗戰場上因誤殺一名平民而被判謀殺,但最後因為專家判斷影像證據不可靠,他才被判無罪。

從電視看現實瘋狂

去年的紀錄片Leaving Neverland讓兩名被MJ性侵犯的受害者親身述說受害經過,忽然間令MJ再度成為大家茶餘飯後話題。

走進奇幻電視世界

The Midnight Gospel每集講述「太空廣播人spacecast」Clancy利用模擬器在不同星球訪問各種奇人異事。

串流上的文藝日劇佳作

當時的日本分部總監Greg Peters稱可視此劇為一部10小時的文藝電影。這形容不無道理

生唔生? 家長的誠實聲音

Trying的頭一幕便已清楚告訴你這是套啜核的英國喜劇:男女主角在巴士回家途中,發現計錯數,快錯過排卵期,於是決定在只得另一個熟睡乘客的巴士上層做愛。

當電視節目不能講政治

最近讀到曾贏得英國藝術界最高榮譽Turner Prize的英國藝術家Jeremy Deller跟Creative Review的訪問,可讓我們明白「自由」在流行文化中擔當的角色。

超越顏色的精彩「黑色」作品

由演員、創作人Michaela Coel自編自導自演的I May Destroy You取材於她自己幾年前被性侵犯的經歷。

被背叛迫害的一代

Sitting in Limbo是按照2018年發生的Windrush scandal事件真人真事改編,講述Anthony Bryan的親身經歷。

電視上赤裸談性

有些東西明明個個都有,明明個個都會做要做,但偏偏大家就不敢討論。

社交網絡導致社會分裂?

最近Netflix的《願者上網》(The Social Dilemma)亦有觸及這討論:社交網絡讓我們活於自己的echo chamber(迴聲室效應),大家只看自己like、follow的平台及朋友

Fake news年代 紀錄片尋真相

最新紀錄片The Mole: Undercover in North Korea就嘗試揭露更多有關朝鮮的秘密,派出臥底(The Mole)用10年時間滲透朝鮮組織,可算是將調查紀錄片推到極限。

Pepe The Frog的前世今生

在meme盛行的網絡年代,版權甚至原創者的定義難有清晰界線,去年成為香港社運吉祥物的青蛙Pepe正是最佳例子。

英國Black Lives Matter 「小斧」鋸大樹

Small Axe基本上是5套獨立電影,5部都是有關1960、70年代來自加勒比海一帶(西印度群島)的黑人社群。

從Succession看有錢人的真實嘴臉

口碑這東西就是急不來。2018年Succession第一季播出時收視不怎樣高、話題性一般,但當首季贏了艾美獎及其他頒獎禮的最佳劇集後,劇集的地位與注視度就穩步上揚。

用眼睛去旅行

How To with John Wilson總共6集,每集圍繞不同主題,首集是有關如何能在紐約輕鬆地與陌生人搭訕吹水...

新世紀金融青年

Industry不是「華爾街」亦非《大時代》,沒有那些典型的霸氣金融才俊,亦沒有什麼金融大事。故事焦點放在角色的成長,讓觀眾看到新世代年輕人如何在這個出名冷血無情的環境中適應生存。

你腦袋想的,就是現實

今年Adam Curtis在BBC推出一共6集的新作Can't Get You Out of My Head則進一步,建基於hypernormalisation的論點,探索這個現代「個人主導」的世界。

變裝變自己變世界

BBC Scotland在2019年推出的Mother Tuckers:Drag Queens of Glasgow便是有關一班在格拉斯哥裏的drag queens的故事。

與時並進的老人電視

老人可以不老套,正如傳統舊式喜劇只要做得出色,其實亦可帶出新意,十分精彩。Netflix剛播出第四季的大熱法國劇Call My Agent便是一佳例。

足球壇黑歷史

BBC的紀錄片Football's Darkest Secret便是有關足球的黑暗史:在1970年代到90年代期間極嚴重的兒童性侵犯問題。

伊斯蘭女性punk得起

有關伊斯蘭的故事已有不少,但有關伊斯蘭女性的故事仍屬少數,電視上還是甚少看到戴上hijab頭巾的伊斯蘭女性。

踢爆反疫苗大騙局

無論在什麼地方,普遍來說,大眾對疫苗的信任程度其實建基於當地人民對政府的信任。對政府存疑,自然亦會對疫苗缺乏信心。

電視看新城市新開始

Frayed講述女主角Sammy的有錢老公過身,原來他欠債纍纍,所以Sammy失去所有財產,就連倫敦的豪宅亦要賣掉。

折翼小鳥用愛體驗人生

沒有上學,對Linda來說,她是被囚禁在大屋中,因此她對愛充滿憧憬,因為愛是快樂之源,能令她離開大屋,體驗快樂

睇電視融入英國文化

大家當然要看十分meta的Gogglebox了,睇電視觀眾睇電視,可以知道什麼電視節目熱門、引起話題外,你亦可以了解不同家庭觀眾如何反應,是文化入門的好選擇。

「神劇」是如何鑄成?

Succession這種能夠寫出不同令人又愛又恨的角色,低調啜核地寫出人性與社會陰暗面的出色劇集,當然不是偶然或幸運

逃離極端正統猶太教束縛

然後霆鋒還可以仿照Netflix有關脫離極端正統猶太教的故事的最新真人騷My Unorthodox Life,拍一部有關他如何踏上愛國路的電視節目,一定會大有看頭。

魷魚遊戲以外的選擇

前軍醫主角Patrick Sumner因為被誣衊而含屈退役,前途盡毁,在別無選擇下他只能降低身價,成為船上的駐場醫生。機緣巧合下他加入獵鯨船Volunteer到北極海域捕鯨...

氣候問題,喜劇解決?

要保護地球的未來,我們要快速行動。然而殘酷的現實是,我們升斗市民可以做的實在太少太微不足道。

人生如戲還是人生如遊戲?

20多年前電視遊戲的地位和普及程度與今時今日相比已經完全不同,2021年電視遊戲工業是全球最賺錢的娛樂工業,遠超音樂及電影。

在利物浦的「異類」美甲男

歐洲美甲店通常都是東南亞人營運,美甲師亦主要是東南亞或東歐女士。

由電視看時代的轉變

今天的我打倒昨日的我不是什麼特別事,觀眾如是,藝人明星亦愛變臉,有時因為事業考慮,有時因為隨年齡經歷而改變。

壞人當道 歹角當旺

面對極端的政治氣候,再加上全球暖化問題嚴峻,這末世之感或多或少改變大眾對娛樂的需求,口味會愈來愈重。

陰謀論與缺德藥商

在OxyContin推出前,縱使沒有實質證據及醫學研究支持,他成功從美國食品及藥物管理局獲得特別認證,承認藥物比起其他同類止痛藥較難上癮。

疫情中看電視劇的疫情故事

Station Eleven是典型的那種末日生存故事,講述人性及社會,有科幻、懸疑元素,故事充滿疑團。

Hold your breath now! 女性電視站起來

親是道友,所以她靠政府機構養大,只能間中投靠祖母。她對戲劇產生濃厚興趣,所以決定在話劇界發展。

挪威若水般的抗疫之道

兩年前疫情初起,記得每每回到在奧斯陸的公司與不同國藉同事吹水時,都總會不自覺展示一下罕有的「亞洲驕傲」。

好痛好痛的護醫生活

This is Going to Hurt沒有像《妙手人心》中賺人熱淚的愛情線,因為現實是他們連談戀愛的時間亦沒有

We and us的電視生活

人再不同,正所謂same same, but different,就算各自在不同天涯海角,坐在電視前的我們總有類似的共同生活經歷及體會。

暖意到位的LGBTQ電視劇

驟眼看Heartstopper就像一套普通不過的青年戀愛劇,特別之處不過是LGBTQ主題?

啡皮膚女生也可是超級英雄

「超級英雄又怎會是一個Jersey City的啡色皮膚女生?」

同志仍需努力

說到Pride,當然要由1969年在紐約市發生的石牆騷亂(Stonewall)說起,因為這就是Pride,又或是當代同志平權運動的起源。

英運動界傳奇自揭驚人身世

幸運地,Mo Farah成功令婦人送他上學,學校很快就發掘到他的體育潛能。過了一陣子後他終於忍不住向他的體育老師揭露真相

血肉橫飛的超級英雄政治諷刺

現實中沒有真英雄,而在The Boys的世界中,那些所謂的超級英雄,幕前做盡好事,幕後卻不過是一班貪慕虛榮的自戀狂。

由孤獨美食到焗桑拿 重新認識日本

讓觀眾看到美食及感受到食店的氣氛之餘,亦帶觀眾進入他的內心世界,真正體驗他的一個人美食之旅。

邪惡姊妹大戰賤人

Sharon Horgan的電視作品一直精彩,尤其大熱作Catastrophe讓她進軍美國市場,先有Divorce,更為Adventure Time中主角的母親獻聲

上電視被糟質——被討厭的名人唯一出路?

看着乞人憎名人政客在電視上被「虐」,是否大快人心?見仁見智。或者這是近年突然被港人討厭的歌手明星可以認真考慮的問題。

考驗閱人能力的真人騷

正因為閱人是社會必要的技能,亦是每個人都有共鳴的話題,所以電視節目亦愛以它作為主題

The Bear——芝加哥的小城大事

The Bear最難令人理解的地方相信是其劇名。明明與動物沒有關係,劇集是有關廚房內的故事,那為什麼叫熊人?

給十八歲不懂性的我

一如其他同年男生,他滿腦子都是性愛,但由於他是個內向、宅系男生,所以仍然是處男

電視遊戲與電視劇正式接軌

10年前如果你跟我說一套電視劇是改編自電視遊戲的話,我想我第一個反應會是:「那一定很爛吧?」

要你虛偽出術的電視節目

要殺入最後環節,最重要的不是你答對多少題,而是你估其他人「出貓」有多準確

對現代生活的吶喊

劇集描述主角與父母的關係、主角對情緒的抑壓等,都屬於典型的亞洲文化。

讓另一個自己成工作奴

當你的工作佔據你生活過半以上的時間時,要不受它影響,又談何容易?

王室的道德與生存價值

英國王室一向都是具爭議話題,大家討論的不止是他們的存在價值,同時亦是有關他們的道德問題

打破二元對立框框 電視的新視野

可視為Call Me by Your Name的延續,一樣有關成長,一樣充滿唯美場景,滿載出色音樂。

挑戰尺度的真人騷

每集基本上都有性愛片段,不少集數更有過十人的群交(orgy)片段,令不少觀眾嘩然,引來不少媒體報導

公屋的浪漫與殘酷

英國的貧富懸殊情况一直嚴重,數據顯示大約兩成英國人口活在貧窮線之下

紀錄片 干預內政還是推動社會發展?

Is China Watching You?以在美國空域發現可疑氣球揭開整個討論,然後提及英國的閉路電視絕大部分都是由中國的兩大公司提供

拯救精子

相比50年前男性的生育能力大幅下降,男士精子的濃度降低了五成,精子數量更跌逾六成

媽媽的愛 vs. 子女最大利益

基因修改最明顯的用例是在嬰兒出生前將有問題的基因刪走,確保嬰兒沒有任何殘疾,是個健康寶寶。

一人挑戰大自然

節目組送11個英國人到加拿大北部島嶼不同的地方,每一個人只能帶自選的10樣東西;他們要獨自一人,自己拍自己

繼續用生命改寫歷史

紀錄片最令人感傷的是看着一班年輕人,明知道對抗政權會賠上性命,但她們仍然站出來示威,追求她們的理念

每當變幻時,港女代言人變中國香港女士楊千嬅

一切均由楊千嬅由對6月15日義士自殺在Instagram發出RIP帖而開始。

在新一年之始溫故知新

上年好的東西亦好像不夠多。不過,好的,壞的,還是有需要回顧

與英國郵政長達廿年的鬥爭

將英國郵局的醜聞戲劇化,重演所有細節,讓全世界觀眾親歷這個幾乎難以置信的故事

英國下流寄宿族

Boarders應是今年度最重要的coming-of-age青春劇,單是黑人學生在寄宿學校的故事本身已十分有意思

毋須完美的文藝

劇集非完美,但無需要完美。單是那些懷舊日本歌曲,那些細心挑選的東京街頭及酒吧...

建基於真實故事的道德

Martha對Donny的愛慕不斷加深,不止真人跟蹤,更不斷向他寄電郵,在社交網絡不斷寫私訊

多面,是倫敦,亦是Doctor Who

最新一季Doctor Who由黑人酷兒Ncuti Gatwa飾演The Doctor,與大家認知很不相近。

窺探日本有愛無性婚姻

什麼是模範夫婦?是兩人都靚仔靚女相當合襯?少有拗撬,相處融洽?

奧運不離文化戰

在這個社會分裂年代,大小事都有機會成為網絡上充滿政治性的口水戰。

前前後後左左右右右右

教科書式的經典浪漫戀愛背後,藏着的是一個醜惡秘密:Jonas是極右網上論壇上的活躍巴打

英國電視今非昔比?

看到的內容不是音樂就是剛移民到英國不久的香港人的碎碎念,窺看他們的英國新生活

取消王室的理由

不少人估計英國王室很大可能在威廉王子後便會正式玩完,繼任人不會再有大眾的支持

冇計?就用真人騷

他們的行為、一舉一動忽然戲劇化,難怪真人騷長做長有,萬試萬靈

挪威,我想住嘅地方

這次就「特惠退休金」的討論去訪問社工泰拿,試試為身處地獄的香港打工仔破地獄,嘗試在煉獄中打開通往天堂的大門

愛的森林,卡農,K歌

日本電影,也成為最近的首選,因為日本電影真的太奇特

迷幻太空廣播

香港又踏入「另一」寒冬,心情沒有剩下多少,唯有寄情於其他事

2019年沙發薯回顧

新年伊始,去年香港經歷太多,一眾沙發薯平時的生活方式及節奏都應被嚴重打亂,看電視的時間大幅減少

香港電台的機會來了?

巧合地BBC長壽時事辯論節目Question Time上周一集在英國同樣引起類似的小風波

避世之選 2019最佳青春劇

亂世當中,娛樂也好像是錯,看電視輕鬆一下亦難免感到有點羞愧,好像對不起在街頭被暴力對待被拘捕的抗爭者

飛上太空笑一笑

原本以為香港人終可以在農曆新年抖抖,怎知武漢肺炎又令香港踏入另一個危機。

女性從電視箱站起來

今時今日女權主義feminism已成主流,不少女學者及名人以feminist自居之餘,更多女創作人用作品鼓勵empower女性

2016年見證紀錄片黃金年代

Adam Curtis視自己為記者而非film maker,這解釋為何他的作品總充滿著詳盡的資料

青瓜香蕉豆腐的情慾色香味

劇集由英電視鬼才Russell T Davies編寫,他便是將Doctor Who再度帶到英國電視上成為最受歡迎的電視劇的功臣。

電視探索被忽略的英國黑歷史

雖然BBC 常被垢病過份唱好皇室,但今年他們沒有跳入這個皇室狂熱

用Black Mirror 黑鏡預知科技未來

「預知未來」未必需要特異功能,只要掌握一種可對社會有深刻觀察及體會的科學,即可以粗略預知未來...

英版Breaking Bad 患癌的黑色喜劇

Ill Behaviour 是喜劇編劇Sam Bain 的首套單飛作品

讀萬卷書不如睇電視

This Country將侷促的小鎮社群幽默地呈現,卻不失真實性,皆因劇集是根據Cooper姊弟在Cotswolds生活的真實經歴而創作

從電視認識伊斯蘭教與國際的分歧

英國電視台亦陸續製作紀錄片去探索這些極端份子的背景與及被「極端化」的經過

台灣電視,同性婚姻合法化的無名英雄

台灣電視一樣走得前,將LGBT主題帶到主流,多得台灣有比香港成熟得多的非商業獨立的公共廣播

問答節目網上的新生命

英國對quiz show問答節目特別着迷,由日間到晚間電視都充斥着不同的問答節目,如香港經典的《百萬富翁》及《一筆Out消》亦都是來自英國

在電視上學習何謂大愛

社會流行「大愛」,明星常談大愛,大家亦追求大愛,但什麼是大愛,又沒有明確標準

富裕帶來的羞愧Skam

Skam在這兩年間紅遍整個北歐到全世界,被拿來與Skins比較,則至少反映出部份當代年輕人的面貌

德國1983冷戰電視新浪潮

Deutschland 1983叫人引人入勝的是其art cinema的取向,爽快的敘事節奏、鮮明的視覺設計與及精選的八十年代搖滾流行音樂soundtrack

投入歐洲電視的「小眾」美學

僅得三集的Burning Bush 在導演Holland的處理下根本就是一套歐洲文藝電影,映象極美之餘,當中更加插真實found footage

挪威節目直視身體 挑戰觀眾底線

NRK P3最近的Line fikser kroppen再度挑戰大眾的接受程度,不單在主流電視袒露全裸身體,更加送情侶真實性愛。

無王管的成長天空

成長從來充滿挑戰,不僅兒童本身,對父母而言亦然。父母的抉擇直接影響兒童的未來

笑在醫學成熟時

這不是什麼表演,而是真實的手術室,真正的醫學,亦是BBC 最新喜劇Quacks首集開場的段落

電視二揀一︰戴安娜定電子夢

若然你對皇室monarchy 沒有興趣,那或者Channel 4 的最新重點科幻單元劇Philip K Dick’s Electric Dreams 會是你的心頭好?

三新劇填補後Game of Thrones空虛

如果你像我一樣都有這GoT症候群的話,那就急切需要找新的電視劇追看,暫將GoT拋諸腦後。

黑鏡第四季︰科技版本的幻海奇緣

黑鏡比英國更早退歐。在英國Channel 4 2011至2014年三年內推出了七集(兩季加一集聖誕特別版)後,Charlie Brooker 拿著「黑鏡」轉投Netflix

歌手與罐頭午餐肉無異?

這一連三集的特輯講述音樂工業如何製造大熱作(hits)及賺大錢。每一集由不同的音樂工業工作者主持

廿一世紀的性別認同大地震

新節目Genderquake就是想讓大家對不同的sexaulity 有更深的認識,探討廿一世紀的英國對男與女兩性的新看法。

電視上的真真假假

歐美電視劇改編代真實事件或人物屬平常事,而如何將「現實」與「虛構」適當地融合,甚至是是否有需要將真實事件...

死人與壞天氣 北歐電視再捲風潮

由丹麥的 The Killing 、The Bridge及Borgen等開始後,英國電視頻道播放北歐電視劇集可謂長播長有,

來自(北)愛爾蘭的清新笑彈

你搞得清英國與英格蘭的分別嗎?或是愛爾蘭與北愛爾蘭的關係嗎?

另類倫敦電視旅遊雜誌

倫敦去Oxford Street、Big Ben去到悶,下次或者可以從電視劇取靈感吧。

網絡洐生的新類型電視劇

瑞典兩年前則有Boys,講述兩個來自北歐潮流、文化首都Stockholm的年輕潮人Hipster追尋自我,向音樂發展的故事。

英國電視中的政治

有別不少香港人有政治潔癖,不愛事物「政治化」,英國人正是香港人眼中「開口埋口講政治」的社群

睇政治魔幻 不如睇奇幻劇集

這些「政治魔幻」實在讓人身心疲憊,香港人反抗決心不夠,唯有逃離現實,看看電視,看真正的「奇幻電視」。

「政治馬騮」笑看脫歐公投

英國脫歐Brexit公投六月二十三日進行,脫歐陣營一路走來由沒什麼可能到在最近的opinion poll中領先...

很荒謬很英式的政治醜聞

二人結交在一九六七年前,當時在英國同性戀仍然不合法,同性戀者如發生性行為會被拘捕。

Girl Power在電視箱︰變態女殺手到躁鬱少女

電視上女角色亦打破傳統,女生不再是靚女助手或秘書綠葉,

爸媽不願說的A

每每遇到一些奇人異事,耳邊總有人說「那個人都不正常的」。確實,要在社會及社群中生存,尤其像香港這個極度單一,有反「出眾」傾向的社會...

沒有唐氏的世界,很美好? 基因測試道德爭議

她理論道,唐氏綜合症不是疾病,只是染色體不同的一群人,是一類型人。

虔誠崇拜Twin Peaks 25年的理由

為方便Twin Peaks播放時未出世或者只得幾歲的讀者,特此簡介數個Twin Peaks可以成為經典的理由

5個看Stranger Things 的理由

電視劇一開始便用懷舊合成器處理的簡約音樂引入,令人迅即明白電視的迷離科幻格調。

二戰鮮為人知的奇兵故事

娛樂性滿分,有塔倫天奴的暴力美學及快感,亦有Punk次文化的熱血精神。全因這段歷史本身實在太傳奇...

香港沙發薯的腦袋

立法會新界東補選引起廣泛討論,首次參選的本土民主前線梁天琦雖不敵公民黨楊岳橋,但以學生身分,兼牽涉旺角騷動及名氣不高的他能奪下六萬多票...

新世代看女性主義與擇偶條件

英國最近亦有一系列探討兩性關係的節目,其中BBC Three的最新喜劇Fleabag則最為矚目。

英惡搞喜劇公投廢除王室

最近在英國Channel 4上認識了兩個有趣的家庭,先是在The Windsors中的英國王室溫莎Windsors家族。

電視台的「創意」維穩工程

電視台以「符合觀眾口味」來作節目製作的宗旨,其實還不只是懶惰play safe,以最穩陣的內容來吸納觀眾的手段吧?

Brian Cox以小見大的大自然常識

多得一些優質大自然紀錄片,我們這班懶洋洋躺在沙發上的城市人,躺着也可以增點常識。

「沒女」大翻身?香港電視要翻新!

參賽兒童當中普遍都有典型「望子成龍」的家長,對孩童極度嚴苛,花盡一切心血去栽培孩子的未來。

向世界盃出發,終點紐約大麻文化圈

劇名High Maintenance其實是形容某方面「很難搞」的人。不過,這些難搞的人其實也不過是普通正常人...

電視甜點 破格驚喜

年前BBC的Twenty Twelve是一部有關倫敦奧運的策劃團隊的mockumentary,隨着奧運完結,這次創作人John morton將場地由奧運改至倫敦BBC廣播大樓裏頭

胖女孩的「瘋狂」日記

成長期本身已荊棘滿途,每個青年總有一籃子不能說的疑慮困惑,就像這一套英國電視劇My Mad Fat Diary裏的主角Rae一樣,她問題多得要走進精神病中心...

學美國劇集拍法?

香港電視王維基要製作組模仿美劇拍法,網上電視迷當然大聲讚好,但與我一樣挑剔的朋友在facebook卻即冷言說「學拍法?應學如何創作」

拿出你的尊嚴來,求愛何須作戰

香港電視每逢有關「擇偶」主題,例必引起一定討論。這次《求愛大作戰》沒有如以前「剩女」的轟動,卻一樣令人看得心寒難受。

收起雙腳,單車遊Amsterdam

也許,阿姆斯特丹並不是亞洲人最喜愛的歐洲城市。紅燈區或大麻已是老掉牙的景點,不足以讓你花上半天時間

借蘇格蘭獨立公投,反思國家與歴史

第一次到蘇格蘭是在2006年世界盃擧行之時,尤記得英格蘭在八強戰被德國踢出局,忽然各方傳來轟動歡呼,格拉斯哥Glasgow 街頭即時有蘇格蘭人三五成群跑出洒吧,高歌跳舞。

挪威角度反思台灣捷運斬人案

台灣捷運的持刀殺人事件,鄭捷瘋狂斬殺車廂內的乘客,乘客驚慌跳跑,疑犯當場被捕,身分即時被公開。事件震驚社會...

周耀輝:斬去一隻手,⻑出一對翅膀——談港人在海外發展的種種

香港人在本地的生存空間 愈縮愈窄,快要比「豆腐潤」咁細的單位還要小。年輕人乖乖地走,還是死守,should I stay or should I go,這問題變得更迫切。

《飄到哪裏》渴望脫困的一代人

由唱作人周華欣思索香港音樂人「飄到哪裡」的命運

國際網媒的進化與香港網媒的立場

時代走得太快,「報紙」這概念早已進化了幾次...

生活艱難,方皓玟由追夢到只求交租

2019年後嘅香港,係美麗新香港,普通市民需適應。娛樂圈、演藝界呢,就需要重新思考,重新學習如何在市場s navigate。

名利無常,對男團的愛卻永在心?

Boybands Forever從頭細數在1990年代英國偶像男團的崛起。1980年代尾美國男團New Kids on the Block走紅,掀起全球偶像男團現象,令英國的經理人爭相模仿,望能造出本土流行男團。

一個節目兩個觀點

早前收到公司公告,因為保安理由,提醒大家不要在公司電腦或電話上安裝DeepSeek或TikTok等中國程式。有些人最愛說不要時時講政治,但事實是政治就是生活。

挪威人才懂欣賞的真人騷

入鄉隨俗,新年流流我就留在家中看電視,尤其是奧斯陸年初即受到大雪洗禮,加上流感高峰,最好還是留在家中看電視。

短住日本,思索與家的距離

2019年像是世界的分水嶺,這一年後,世界不只變了,同時縮小了不少,規限與紅線更多。住在歐洲已過十年的我,過了兩年幾乎足不出戶的生活後,見到日本開關,香港人紛紛嚷著要「返鄉下」,我又突然間想加入遊日大隊...

寫給香港的indie傳奇關勁松

關勁松在2023年2月24日與世長辭,他主持的903電台節目《不設劃位》的拍檔亞里安亦在三年前同月同日離世。任何音樂傳奇過身,都讓人覺得是標誌一個時代的結束。關勁松的離世亦有着同樣的感覺。

再遊日本韓國,思索過去現在與未來

長住歐洲的我近年迷戀日本文化,同時對韓國充滿好奇,所以這次再臨日本,特意亦到很久不見的首爾探訪,剛巧適逢南韓的政治危機。