黑鏡玩轉互動敘事電視

被稱上神劇,黑鏡Bandersnatch的互動元素當然與別不同。寫game評出身,熱愛打機的Charlie Brooker索性將此集變為遊戲與電視的混合體。

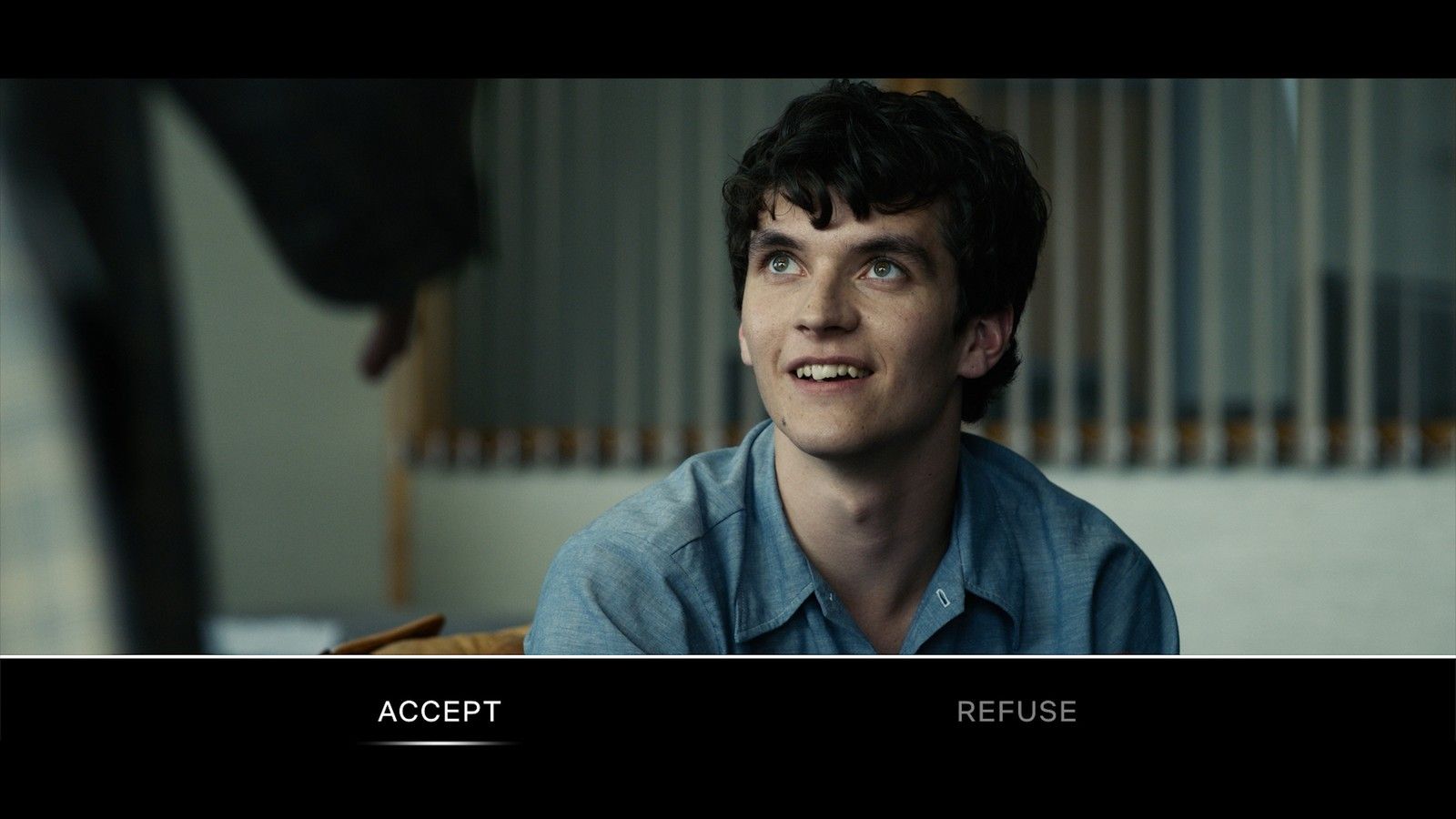

等了一年,黑鏡終於回歸,只帶來唯一一集Black Mirror: Bandersnatch。正如早前傳聞,這集採用interactive storytelling,讓觀眾決定故事發展,是繼早前的兒童劇Puss in Book: Trapped in an Epic Tale後,Netflix的最新互動電視實驗。

互動情節就好像是電視的珠穆朗瑪峰,時不時就會有人挑戰。登上頂峰的人寥寥無幾,其餘全部死傷。改變現代電視生態的Netflix認為時機成熟,互動情節是電視的未來,正正與現代自主的觀看習慣脗合,故成功游說黑鏡創作人炮製含互動劇情的電視電影。

被稱上神劇,黑鏡Bandersnatch的互動元素當然與別不同。寫game評出身,熱愛打機的Charlie Brooker索性將此集變為遊戲與電視的混合體。當代遊戲如Final Fantasy XV或Red Dead Redemption 2等利用超仿真、極細緻的畫面及效果,借用電影語言,嘗試製造影院體驗;Bandersnatch則正好相反,透過live action真人電視,讓觀眾重溫舊式的choose-your-own-adventure選項遊戲。當中的過程似足打機,不同選項除了有不同後果,最後帶來不同結局外,錯的決定隨時game over,要從頭再來。

黑鏡以往有關不幸未來,這次Bandersnatch的故事則發生在1984年,屬舊式選項遊戲的萌芽期。不預測未來,這集創作人Charlie Brooker玩轉互動情節這概念,以後設敘述metanarrative包裝,借觀眾自選權帶來決定論(determinism)的觀點,藉而質疑自由意志,再巧妙插入科幻故事必備的多重時間線概念,再配合他啜核幽默感以及批判思維——講故事的奧妙都給黑鏡照破了。

若你嫌這集幽默的比例過重,或者如果你知道Charlie Brooker一直都是集幽默與批判成一家,你就不會感到太奇怪。讀媒體研究出身的Charlie Brooker除了創作外,一直有從事報章的寫作。由最初寫game評到日後為不同報章雜誌寫專欄,時事、科技、電視、及遊戲他無所不談。他的個人電視節目Screenwipe也是以「潮州怒漢」姿態,論盡各種議題;他同樣是幽默時事評論節目10 O'Clock Live主持人之一。

取笑觀眾 真係有得揀?

電視創作方面,2001年他參與對他影響尤深的Chris Morris經典節目Brass Eye的編劇創作,為2005年他們共同合作的Nathan Barley鋪路。Nathan Barley在英國屬cult劇經典,取笑英國東倫敦創意工業及hipster 文化。2008年他的個人創作Dead Set則是諷刺電視生態及真人騷的荒謬,寫出喪屍入侵Big Brother。Black Mirror推出1年後他創作的A Touch Of Cloth則用「屎尿屁」幽默來玩轉偵探、罪案電視劇,取笑此劇種常用的屎橋。

Bandersnatch與他的舊作一脈相承,都是用尖銳的角度,以幽默手法來批評媒體、文化現象。最初被Netflix要求製作互動情節時,他原本堅決反對,表明絕無可能。最後他想到Bandersnatch這故事才改變主意。所以劇中他除了後設地取笑自以為在控制劇情的觀眾其實「有選擇等於無選擇」外,在其中一幕更刻意擺Netflix上枱,成為劇集最無厘頭的爆笑結局。

Charlie Brooker曾自稱為「360度全方位憂心者(360 degree worrier)」,在不少訪問中都提及自己什麼都擔心,什麼都質疑。或者我們這一世都不會有他的才華,但至少仿效他多擔心多質疑,或會令我們在這個混沌的世界中看得更透徹。

原文刊於明報2019年1月4日沙發薯